Nina* ist 36 und lebt im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Im Eingangsbereich der barrierefreien 2‑Zimmer-Wohnung schmückt eine Girlande aus bunten Blumen einen großen Spiegel, vor dem ein handelsübliches Regal als Abstellmöglichkeit für Schminkutensilien und sportliche Sneaker dient. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal – wie in der Wohnung einer jungen alleinstehenden Frau.

Nina* ist 36 und lebt im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Im Eingangsbereich der barrierefreien 2‑Zimmer-Wohnung schmückt eine Girlande aus bunten Blumen einen großen Spiegel, vor dem ein handelsübliches Regal als Abstellmöglichkeit für Schminkutensilien und sportliche Sneaker dient. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal – wie in der Wohnung einer jungen alleinstehenden Frau.

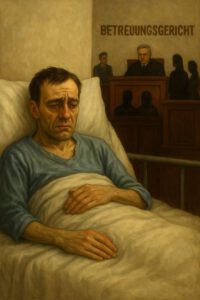

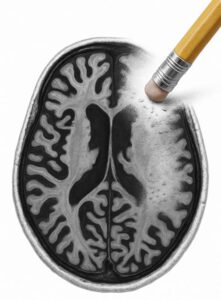

Nur ein Zimmer weiter wird klar, dass dieser Eindruck trügt: Nina liegt in einem Pflegebett. Am Bett sind verschiedene medizinische Geräte befestigt, darunter eine Ernährungspumpe, weil ihr seit einiger Zeit das Schlucken kaum noch möglich ist – Nina hat Multiple Sklerose, eine neurodegenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, unter der nach Angaben der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft ca. 280.000 Menschen in Deutschland leiden. Bei Nina ist diese Erkrankung, die vor 10 Jahren erstmals diagnostiziert wurde, ungewöhnlich weit fortgeschritten, so dass ein Verbleib im häuslichen Umfeld nur noch durch umfangreiche Hilfen möglich ist: Ein Pflegedienst kümmert sich rund um die Uhr um die junge Frau. Durch eine rechtliche Betreuung kann die Finanzierung der pflegerischen Leistungen sichergestellt werden.

Ein Bedürfnis, über das nur selten gesprochen wird

Bis zur Diagnose vor 10 Jahren führte Nina ein ziemlich normales Leben: Sie war sportlich aktiv, hatte einen großen Freundeskreis und war als Studentin in ein Lehramtsstudium eingeschrieben. Mit der schweren Erkrankung kamen nicht nur massive körperliche Einschränkungen, sondern auch die Einsamkeit. Von dem früheren Leben ist 10 Jahre später kaum noch etwas spürbar. Nina spricht heute vor allem offen darüber, dass sie trotz ihrer schweren Erkrankung auch noch sexuelle Bedürfnisse hat – den Wunsch nach Berührung, Zärtlichkeit, einem erfüllten Liebesleben. Doch die Erkrankung schränkt Nina körperlich so weit ein, dass ihr Zugang zur Sexualität abhängig von externer Hilfe ist – einer sogenannten Sexualassistenz.

Von Sexualassistentinnen und Sexualassistenten, also Personen, die Menschen, die durch eine Erkrankung oder Behinderung stark körperlich beeinträchtigt sind, in den intimsten Momenten helfend zur Seite stehen, gibt es bundesweit aber nur wenige. Sexualassistenz fällt hier zu Lande als sexuelle Dienstleistung nämlich unter das Prostitutionsgesetz. Trotzdem gelingt es, für Nina eine geeignete Sexualassistentin zu finden, die sich monatlich mit ihr trifft. Im Monat entstehen dadurch mehrere hundert Euro an Kosten. Geld, das Nina nicht hat. Die Ersparnisse neigen sich schnell dem Ende zu.

Nähe als Luxusgut

Während auf klassische Leistungen der Pflege und Eingliederungshilfe nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches ein Rechtsanspruch besteht, bewegt sich Sexualassistenz noch immer in einem rechtlichen Graubereich zwischen echter Inklusion und dem Recht auf Ausübung einer selbstbestimmten Sexualität sowie sexuellen Handlungen als Dienstleistung.

Die Stadt Hamburg vertritt hierzu die Auffassung, dass es sich nicht um Leistungen der Eingliederungshilfe handele, da es nicht Ziel sei, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Auch ein Anspruch nach den Vorschriften des SGB XII (Sozialhilfe) sei nicht gegeben. Die Aufgabe der Sozialhilfe beschränke sich darauf, dem Leistungsempfänger ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspreche. Dies umfasse zwar über die notwendigen Mittel für ein Existenzminimum hinaus die Mittel, die der Art und dem Umfang nach ein den „herrschenden Lebensgewohnheiten“ orientiertes Leben ermögliche, eine Steigerung der Lebensqualität, zu der eine Sexualassistenz zuzuordnen sei, gehöre jedoch nicht zu den Aufgaben der Sozialhilfe. Vielmehr sei die Bewilligung der Kosten für eine Sexualassistenz eine Besserstellung und keine Gleichstellung gegenüber Menschen, die eine solche Leistung nicht erhalten würden. Ein Leben in Würde sei auch ohne eine Sexualassistenz möglich.

Sexualassistenz als Besserstellung?

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, von dem auch behinderte Menschen nicht ausgeschlossen werden dürfen. Sind die körperlichen Beeinträchtigungen erheblich, ist die Sexualassistenz häufig der einzige Schlüssel zur Ausübung der Sexualität – insbesondere dann, wenn neurologische Störungen, unkontrollierbare Muskelkontraktionen, Koordinationsprobleme und eine Schwächung der Muskulatur Sexualität ohne Hilfe nahezu unerreichbar erscheinen lassen. Sexualität und Intimität sind menschliche Grundbedürfnisse und kein Luxus. Dem Sozialhilfeträger kann deshalb auch nicht das Recht zustehen, für Menschen darüber zu entscheiden, ob ein Leben in Würde auch ohne Sexualität möglich ist. Inklusion und Integration dürfen nicht da aufhören, wo es um den Zugang zu einem solchen menschlichen Grundbedürfnis geht. In diesem Zusammenhang kann dann jedenfalls auch von einer Besserstellung keine Rede sein, da Menschen ohne eine körperliche Beeinträchtigung ausreichend Möglichkeiten haben dürften, Sexualität – auch ohne einen Partner – zu erleben.

Ein Pfleger nutzt die Notlage aus

Beim zuständigen Sozialhilfeträger in Hamburg ist nunmehr ein für Nina gestellter Antrag auf Übernahme der Kosten für eine Sexualassistenz abgelehnt worden. Für sie heißt es, den Ausgang des Rechtsmittelverfahrens abzuwarten.

Zwischenzeitlich vertraut sich Nina einer Pflegekraft an: Ein Pfleger aus ihrem Team habe mit ihr Sex gehabt, angeblich um ihr in ihrer Notsituation zu helfen. Der Pfleger soll den sexuellen Kontakt gegenüber der Pflegedienstleiterin des Pflegedienstes eingeräumt haben und wird fristlos gekündigt. Es folgt eine Strafanzeige wegen des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Beratungs‑, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses, strafbar nach § 174c des Strafgesetzbuches. Es kommt daraufhin zu einer Videovernehmung von Nina durch das zuständige Landeskriminalamt, doch Nina ist krankheitsbedingt kaum noch in der Lage, geordnete verwertbare Angaben zur Sache zu machen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg stellt das Verfahren gegen den Pfleger, der die Tat inzwischen bestreitet, ein. Auch eine Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens bleibt ohne Erfolg.

Keine Frage, Pflegekräfte genießen ähnlich wie Ärzte und andere medizinische Fachkräfte eine besondere Vertrauensstellung. Sexuelle Handlungen sind in keiner Weise mit pflegerischen Verrichtungen in Einklang zu bringen. Wer sich einer professionell handelnden Pflegekraft anvertraut, muss sich sicher sein können, dass sexuelle Interessen keine Rolle spielen. Es bleibt aber die Frage, ob die Haltung der Sozialleistungsträger nicht zumindest dazu beigetragen hat, dass ein Pfleger die Notsituation der jungen Frau ausnutzen konnte – eine Notsituation, die darauf beruht, dass ein menschliches Grundbedürfnis vorenthalten bleiben soll.

Auch die Rechtsprechung ist sich bisher uneinig

In der Rechtsprechung konnte die Rechtsfrage, ob es sich bei der Sexualassistenz um eine von Sozialleistungsträgern zu finanzierende Leistung handelt, immer noch nicht abschließend geklärt werden. Bisher sind Gerichte jedenfalls zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied beispielsweise im Jahr 2006 zum Aktenzeichen 12 BV 06.320, dass ein Anspruch nicht nach den Vorschriften der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX bestehe, da die Sexualassistenz der Befriedigung sexueller Bedürfnisse diene und nicht der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft – es würden nämlich keinerlei Kontakte in die Außenwelt vermittelt. Das Landessozialgericht Thüringen verneinte darüber hinaus im Jahr 2008 zum Aktenzeichen L 1 SO 619/08 ER einen Anspruch gegen die gesetzliche Krankenversicherung.

Demgegenüber entschied das Sozialgericht Hannover erst im Jahr 2022 zum Aktenzeichen S 58 U 134/18, dass die Kosten für eine Sexualassistenz im Rahmen eines persönlichen Budgets zu erbringen seien. Die Sexualbegleitung stelle – so das Sozialgericht – eine Leistung zur Sozialen Teilhabe im Sinne des § 76 SGB IX (Eingliederungshilfe) dar. Die Sexualbegleitung sei auch geeignet und erforderlich, um die gesellschaftliche Integration zu ermöglichen. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Sexualkontakte ausschließlich in einem von der Außenwelt abgesonderten und geschützten Intimbereich stattfinden würden und keine Kontakte nach außen vermitteln. Andere geeignete Mittel zur Ermöglichung einer selbstbestimmten Sexualität als die Inanspruchnahme von Sexualbegleitung seien gegenwärtig nicht zu erkennen.

Auch Nina wartet seit 2022 auf die Entscheidung über eine Klage, die beim Sozialgericht Hamburg erhoben wurde. Bis zu einer Entscheidung bleibt ihr die Ausübung einer selbstbestimmten Sexualität vorenthalten – die Sexualassistenz kann nicht mehr aus eigenen Mitteln finanziert werden. Inklusion, Integration und Teilhabe sehen anders aus. fs

*Name verändert

Bildnachweis: iStockphoto 1383859162, © istockphoto / Elena Nikonova

Nina* ist 36 und lebt im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Im Eingangsbereich der barrierefreien 2‑Zimmer-Wohnung schmückt eine Girlande aus bunten Blumen einen großen Spiegel, vor dem ein handelsübliches Regal als Abstellmöglichkeit für Schminkutensilien und sportliche Sneaker dient. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal – wie in der Wohnung einer jungen alleinstehenden Frau.

Nina* ist 36 und lebt im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Im Eingangsbereich der barrierefreien 2‑Zimmer-Wohnung schmückt eine Girlande aus bunten Blumen einen großen Spiegel, vor dem ein handelsübliches Regal als Abstellmöglichkeit für Schminkutensilien und sportliche Sneaker dient. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal – wie in der Wohnung einer jungen alleinstehenden Frau.